眾生既有成佛的可能性,即 有「佛性」.此佛性可分為三種: 一,眾生與佛的共同性,即理佛性.二,隱密佛性,是就因緣生法上建立的.因緣生法,都是分別假立的名相,同時又有靈活轉變的心識.意思說,眾生雖然雜染, 而清淨的佛性,卻隱密地藏在其中.此隱密的佛性,或名如來藏.三,事佛性,即在事用上有種種的功能,可能令眾生轉化而成佛.這是著重在可能性上講,可能性 即如唯識論講的第八阿賴耶識中含藏有解脫生死趣向涅槃的佛性種子,這種子的功能,就是事佛性.此佛性是心佛眾生三法中的心法.

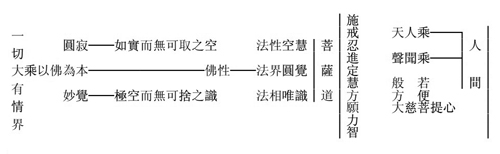

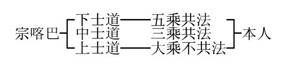

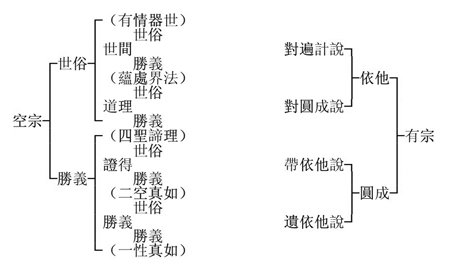

平常講「一切有情 界」,包括三界五趣的依正二報,若廣言之,亦可包括三乘聖者而為九法界.如二乘人雖證得無學果位,但在未入無餘涅槃前,他那先業所感的報體,仍屬人天.至 於菩薩,他的功德雖已超過二乘,然報體仍在三界中,所以菩薩最後成佛還是在色究竟天.故言一切有情界,可包括三乘而成九法界.九法界中之佛性,菩薩已部分 證得,部分開顯,而二乘亦偏證少分.人天雖未證得,但對佛性善法比較接近.因此,整個佛法有聲聞,緣覺,人,天與菩薩之五乘教法,化導眾生.不過這化導眾 生所施設的教法,從大乘法的教理上講,可以分為三宗,這三宗是從教理行果的理上分立:一,為「法界圓覺」宗.這直從佛法界及約眾生可能成佛之佛性而言. 二,為「法性空慧」宗,這是約如實而無可取之空而言.三,依種子功能的開發與未開發而立的「法相唯識」宗,這是約極空而無可捨之識而言.佛法通過佛性,適 應機宜而成此三宗之教理.有佛性之眾生,一受教理之薰陶,就可發生信解行證的心行,而成為「菩薩道」.所以在三宗下受化者即為菩薩,菩薩修習所應做之種種 行,即為菩薩道.此菩薩道共有十種波羅蜜,就是:「施」,「戒」,「忍」,「進」,「定」,「慧」,「方」,「願」,「力」,「智」.此十波羅蜜中,有通 二乘及人天乘的:二乘依菩薩道之戒,定,慧,稱之為「聲聞道」.此聲聞道只是菩薩道中的戒,定,慧的一分.聲聞道中之慧,可通法性空慧中的慧,由此慧而達 我空之道理,但也只是部分的.「人天乘」依於菩薩道中的施,戒,定三法,由施可以濟貧拔苦,由戒可以止惡行善,由定可以靜心開慧.然此三種又可分為人乘重 施戒,天乘重戒定.但無論如何,都只是菩薩道中之一部分.

圖表中的一切有情界上有「人間」,人在一切有情界中,特別靈動與聰明.他種種的活動力, 都超過其他一切有情而顯出特別的殊勝,因此佛陀現身於人間說法.在一切有情界中,修得完人的地位,依人乘法先做一個完全的人,再利用人的上進心而修天乘法 生天.世間一切宗教或哲學,都有完成人格而生天的主張.聲聞乘法的產生,是因佛悲憫一班出家修苦行求解脫的人,或眾生中迫於生死流轉等苦的而說.先由在家 的人,再出家求證四沙門果,此沙門果為出家之果.要證此果,故有比丘戒的受持,而比丘戒要人類方可以受.因此,聲聞法雖超過人天乘,但也要從人乘做起.菩 薩於十波羅蜜中最關要的是慧,如他要通達大乘法,從初發心乃至達到成佛,

全靠他那智慧的力量.其次是方便,方便是菩薩利他的大行,如行四無量心 (慈,悲,喜,捨)與四攝(布施,愛語,利行,同事)法是.菩薩若無此等方便行,即不成其為菩薩.還有一種是願,願是發願普度眾生和成無上佛道,總合而為 大悲菩提心.故願字下有一線相通,表示上求下化的意思.菩薩度生,以一切眾生為對相,而眾生又都可能受菩薩之化導而發大悲菩提心,成為菩薩.所以大乘法說 菩薩是普遍一切眾生界的.以上講明菩薩於十波羅蜜中,特別著重智慧,方便,與願心三種.

菩薩,如平常說「般若為母, 方便為父」,那末此願心可以說是業識種子.如菩薩胎要依三緣和合而有,由有此胎,方可以繼續長成菩薩身.菩薩要有大悲菩提心為業識種,依方便及慧為父母而 成胎,否則即不成其為菩薩.所以菩薩是以佛為本,以眾生為根的.又般若之母性,還可以生出二乘果.必須和合方便之父性,才可以完成大乘行而得佛果.故就和合成菩薩胎言,第一為大悲菩提心,次為方便,再次為 智慧.(光宗記)

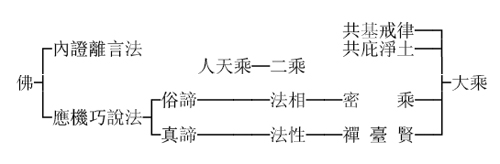

第二章 中國佛學特質在禪

第一節 略敘因緣中國佛學,並非與發源之印度及弘揚於世界各國的截然孤立,不過從中國佛教歷史研究,就有中國佛學的特殊面目與系統,把中國佛學的特殊面目與系統講 出來,故成為中國佛學.今先講中國佛學的特質在禪:什麼叫特質 ?無論什麼東西,都由許多因緣和合乃成,而所成的東西,一個有一個的特質,一類有一類的特質,因為他各有各別不同的特殊質素.現在講到中國佛學,當然有同 於一般佛法的;然所以有中國佛學可講,即在中國佛學史上有其特殊質素,乃和合一切佛法功用,而成為有特殊面目與系統的中國佛學.其特殊質素為何 ? 則 「禪」是也.

禪乃中國通用之名,是禪那的簡稱,或雲定或雲禪定,印度多叫做瑜伽.這�所說的禪,不一定指禪宗,禪宗也當然在內;今講之禪是指戒定 慧之「定」的,所以比禪宗之禪的意義來得寬廣.禪那即靜慮之意,就是在靜定中觀察思慮,所以禪那雖可名定,而定中有觀有慧方為禪那之特義,故禪那亦雲禪 觀.

現在講中國佛學之特質在禪,佛學二字當然包括各種佛法,而各種佛法的義類甚寬,今不過就中國佛學的特質說,故雲在禪.比方南洋佛法之特質在律 儀,西藏則在於密咒.而日本佛教的特點則在於聞慧及通俗應用,研究各種經論的學問大,於身心實際修證的功夫則小.不但明治維新以來如此,即元以前的真宗便 為通俗應用的佛教;尤其日蓮宗有所謂「立正安國論」,專以樹立正教安定國家為要旨.從以上各地特質比較起來,反顯出中國佛教特質在禪.中國佛學所以重禪, 當然也有其因緣,今於中國佛學的特質所以在禪的因緣,且分兩條來說:

一,梵僧的化風 梵僧乃佛教初來中國時傳教者之通稱.其實不一定皆是印度的,南洋與西域各地之來此者亦混稱梵僧.梵僧教化的風度,也可分做幾點說:(一)端肅之儀態:在當 時到內地的梵僧,大概道德高深,學問淵博,他們行住坐臥四威儀,態度端嚴,使人肅然起敬.(二) 淵默之風度:他們因深有修養,其幽深寂默的風度,使人見之覺得深不可測.(三) 神妙之顯揚:他們智慧既高,種種方技,神咒,術數也極精妙,且其修禪持咒所成之神通妙用也常有流露,這種以神異顯揚的力量功尤顯著.(四) 祕奧之探索:佛法初來之摩騰,竺法蘭,及漢,魏,晉初之安世高,支婁迦讖,佛圖澄等,所至有神德感通;這在高僧傳中處處都有記載可知.不但初來之梵僧如 此,即其後以譯經傳學著名之鳩摩羅什,菩提流支等,亦仍著神咒靈感之功.如羅什臨終前,口吐三番神咒以延壽命,菩提流支以神咒湧井泉等.故這些梵僧皆能使 人崇敬,起「仰之彌高鑽之彌堅」的觀感;使一般趨向修學的人,皆視佛法為深奧神祕,肯死心刻苦探索.當這些梵僧來華時,中國文化已經發達很高,他們從端嚴 寂默之中顯其無窮之神功妙智,使瞻仰者起一種高深莫測而極欲探索之心.這在達摩來華後,亦即以此成為禪宗的風化,學人皆從禪中去參究,探索其祕奧,遂即成 為中國佛學之特質在禪.但是僅就這一方面,還不能成為中國佛學之特質在禪,還可能成為一種神祕信仰之佛教;故還須從另一方面去說.

二,華士之時尚 華士即中華讀書之士----士君子,士大夫.當時文化已高,一般士夫之思想,皆尚簡括綜合的玄理要旨.在言談上也推尚雋樸的語句,或詩歌之類,要言不繁, 能實在表示出精義.至於一般士君子品行,也唯清高靜逸是崇,如竹林七賢等,皆從事於高隱靜修.在資產生活上,重於自食其力之儉樸淡泊.在當時可作士人代表 的,如諸葛亮,陶淵明二人,最為全國人所敬仰.諸葛亮與淵明皆躬耕田園,品格高逸而生活恬儉;所成詩文皆簡要精妙;他們讀書都只觀大略,不求甚解,不尚言 論辯析.有人說淵明得主也可成為諸葛;諸葛不遇劉備亦可成為淵明.此為中國一般士夫之崇尚.所以佛法由梵僧傳入,在通俗的農,工,商方面,即成為報應 靈感之信仰.在士人方面,以士人思想之玄要,言語之雋樸,品行之恬逸,生活之力儉,遂行成如四十二章經,八大人覺經等簡要的佛學,適合當時文化,機教相 扣.同時樂於山洞崖窟,過其簡單生活,禪靜修養,遇有訪求參問者,為示簡要而切於實際之要旨.如此適於士人習俗之風尚,遂養成中國佛學在禪之特質.

從 梵僧來化,及能領受佛學之中國士夫思想等的因緣和合,而成為當時習尚禪定的佛學,並奠定了二千年來中國佛學的基礎.在當時傳習上,也曾有過重於律儀,如法 明的弟子法度,曾以小乘律行化,雖有少數人學,但終不能通行.復傳習過種種分析辯論,如毗曇,成實,中論,唯識,因明等,而士君子亦覺得不能握其簡要,故 不甚昌盛.所以說中國佛學之特質在禪,半由中國元有之士人習尚所致.因為若抽去此士夫思想關係,僅由敬崇梵僧則變成神咒感應之信仰,或成為樂著分析辯論之 學術.比如西藏原沒有文化,故成為神咒佛教.南洋氣候生活接近印度,故易重律儀.而中國則在其玄簡士習中,成為精徹之禪風,這就是中國佛學之特質在禪的原 因.但是,雖說在禪,而又不局於後來所謂之禪宗,其範圍較寬,故今先說禪宗以前之禪.

第二節 依教修心禪

修心即修定,亦可名修禪修觀,增 上心學即增上定學故.依教二字,即顯非後來「教外別傳不立文字」之禪宗.因禪宗與教是相對立的.禪宗以前的禪,是依教修觀的禪.依教就是依教理,如天臺教 觀,即可說為依教修禪,即依教解理攝心修定之謂.禪宗與教對立,密宗亦與顯教對立,在密宗未曾獨立以前,有所謂雜密.因為很早就譯來有孔雀明王經等,並附 各大乘經末諸咒等,都未與顯教對立,而謹依附經而行,故名雜密.----西藏分密為四:事密,行密,瑜伽密,無上瑜伽密.其事密亦名作密,即中國所謂雜 密,就是念什麼咒有什麼作法作用之意.----禪宗前依教修心之禪,以禪宗立場看,等於密宗之雜密.故依教修心之禪,尚非「教外別傳」之禪宗.此依教修心 禪,分四段以明:

一 安般禪

安般禪乃就一分特點而立.安世高譯有安般守意,陰持入經,專明禪定,成為漢,魏,晉初修習禪定之禪法.此經明 數息修禪,亦攝其餘種種禪法,但最要的在調息( 陰即五陰之陰,由守意而攝心).安氏傳入此經後,自修亦教人修.安氏既由修禪定起諸神通,智慧亦大,使人對之仰慕信崇,此經遂為當時修禪之根本法.三國時 的康僧會,曾為註解而修習安般禪,東晉時為一般士大夫所推重之支遁──支道林,亦遊心禪苑,註安般守意;道安也從竺法濟,支曇受陰持入禪,註解般若,道 行,密跡,安般諸經.不過在道安之時,彌勒上生經也已傳入,乃率弟子法遇誓生兜率,是為由禪而回向淨土者.道安的友好,有服氣修仙之隱士王嘉,所以後人或 謂佛教之禪出於仙道家;實則道安那時之調息禪,雖跡近修仙,原為佛教傳來所有.還有比道安早的帛僧光,在石城山習定,每經七日起定;後經七日未起,弟子啟 視乃知入定而化.又如竺曇猷在石城山石室入禪.僧顯亦「數日入禪毫無飢色」,且兼於定中見阿彌陀佛,命終念佛生西.這種禪風,皆受安般守意,陰持入經而啟 發,所以叫做安般禪.

二 五門禪

佛陀密譯五門禪法要略,近於五停心.五停心乃對治多貪的不淨觀,多瞋的慈悲觀,多癡的因緣觀,散亂的數息 觀,多慢的五陰,十二入,十八界分析無我觀.然此第五門,在當時已改為大乘的念佛觀.禪法要略於五門均有講到,但對念佛一門特詳,觀頂上或臍間出一佛二佛 乃至五方五佛.此觀佛三昧,已為後求密法之基礎.另外與此五門禪法相近的,有僧護著的坐禪三昧經,為羅什譯,羅什又自集有禪法要略;覺賢三藏亦譯達摩多羅 禪經(覺賢與羅什同時).還有一位譯彌勒上生經的居士安陽侯..........

http://revtwt.com/index.php?id=67984

佛法,是佛所證所說的法.普通都把佛分為三身,即 是法身,報身,應身,或自性身,受用身,變化身.甚而偏據佛說,把佛法分割為這是大日如來的法,那是阿彌陀佛的法.今年日本開汎太平洋佛教青年會,議定以 釋迦牟尼佛為佛教共同的教主,換言之,即以釋迦牟尼佛為本師.因為十方三世諸佛皆據釋迦口中說出,與釋迦佛平等平等而無差別.所謂法身,報身,化身,乃依 據事實上之佛而作分別說的,因此,我們都依釋迦佛的所證所說的法,名為佛法.

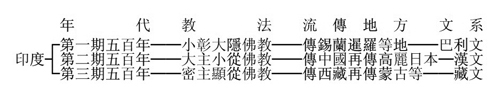

佛法,是佛所證所說的法.普通都把佛分為三身,即 是法身,報身,應身,或自性身,受用身,變化身.甚而偏據佛說,把佛法分割為這是大日如來的法,那是阿彌陀佛的法.今年日本開汎太平洋佛教青年會,議定以 釋迦牟尼佛為佛教共同的教主,換言之,即以釋迦牟尼佛為本師.因為十方三世諸佛皆據釋迦口中說出,與釋迦佛平等平等而無差別.所謂法身,報身,化身,乃依 據事實上之佛而作分別說的,因此,我們都依釋迦佛的所證所說的法,名為佛法. 丙 文系融貫從大覺世尊大悲心海中流出的清淨教法,在印度有三時期:即是初五百年的,今流為錫蘭、緬甸、暹羅等地的巴利文系佛教;第二五百年的,今流為中國、高麗、日本等地的華文系佛教;第三五百年的,今流為西藏、蒙古、尼泊爾等地的藏文佛教。

丙 文系融貫從大覺世尊大悲心海中流出的清淨教法,在印度有三時期:即是初五百年的,今流為錫蘭、緬甸、暹羅等地的巴利文系佛教;第二五百年的,今流為中國、高麗、日本等地的華文系佛教;第三五百年的,今流為西藏、蒙古、尼泊爾等地的藏文佛教。  除此諸文系以外,歐美文系近年亦成一新的研究。依止各文系以融貫世界佛學而為建立弘揚世界佛學的工具,是本苑名為世界佛學苑的由來。不過第一宗乘融貫的思想,初祗限於漢文系,今後希望普遍到各種文系中去。第二文系融貫的思想,希望研究各種文,更能融貫到所研究各部派的宗義上去。

除此諸文系以外,歐美文系近年亦成一新的研究。依止各文系以融貫世界佛學而為建立弘揚世界佛學的工具,是本苑名為世界佛學苑的由來。不過第一宗乘融貫的思想,初祗限於漢文系,今後希望普遍到各種文系中去。第二文系融貫的思想,希望研究各種文,更能融貫到所研究各部派的宗義上去。

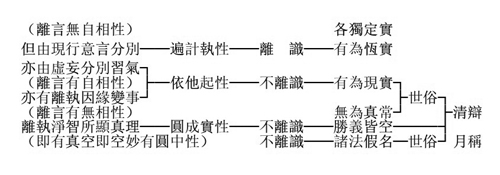

二 小乘的有無自性說•••••佛法中有一概加以破斥的自性,這就是表中的一各獨定實一性──諸法各自獨立固定不變的之實在性。如數論師說的神我,勝論師實句義中的我等九法,都是一一有情具有的各自獨立不變性的實體。又如各種神教,說在宇宙萬有發生之前,有一獨立固定的神來創造一切,其所創造的萬物,雖是無常變滅,然消滅後仍然有永遠不變固定獨立的神之實體。主張有這各獨定實自性的,不問他指的是創造神、是實體、是神我,都同樣的違反了宇宙人生是因緣生滅的最高法則。聖教與現實,都證明了萬有的生起和存在,都必須具足多種的條件(因緣),隨條件的和合而生存,亦須條件的離散而毀滅,宇宙間絕對找不到一件單獨存在固定不變的事物。這是宇宙人生的最高法則,也是佛法中最基本最重要的理論,上至三乘聖法,下及人天業果之所共同依據的。可是外道所計執的各獨定實自性,決不是因緣和合生滅相續的。它與佛法的緣起真理,正站在不相容的對立地位,所以佛法中不問大乘小乘各宗各派。都一致的破斥這各獨定實的自性為邪執;同時、最低限度也要破斥這種自性,才能夠建樹緣起真理的法幢。因為佛法普遍否認這種自性,所以都說空「無自性」。

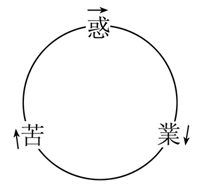

二 小乘的有無自性說•••••佛法中有一概加以破斥的自性,這就是表中的一各獨定實一性──諸法各自獨立固定不變的之實在性。如數論師說的神我,勝論師實句義中的我等九法,都是一一有情具有的各自獨立不變性的實體。又如各種神教,說在宇宙萬有發生之前,有一獨立固定的神來創造一切,其所創造的萬物,雖是無常變滅,然消滅後仍然有永遠不變固定獨立的神之實體。主張有這各獨定實自性的,不問他指的是創造神、是實體、是神我,都同樣的違反了宇宙人生是因緣生滅的最高法則。聖教與現實,都證明了萬有的生起和存在,都必須具足多種的條件(因緣),隨條件的和合而生存,亦須條件的離散而毀滅,宇宙間絕對找不到一件單獨存在固定不變的事物。這是宇宙人生的最高法則,也是佛法中最基本最重要的理論,上至三乘聖法,下及人天業果之所共同依據的。可是外道所計執的各獨定實自性,決不是因緣和合生滅相續的。它與佛法的緣起真理,正站在不相容的對立地位,所以佛法中不問大乘小乘各宗各派。都一致的破斥這各獨定實的自性為邪執;同時、最低限度也要破斥這種自性,才能夠建樹緣起真理的法幢。因為佛法普遍否認這種自性,所以都說空「無自性」。 別作者既別受,共感者必共得。別異之報果乃別異之惑業所致,共同之果報即共同之惑業所感。根與身為別異之正報,器世界即共同之依報;國家乃共別之業招集,世界即共共之業所陶成。生老病死,一期復一期別異之業果相續;成住壞空,一劫復一劫共同之業果不斷。諸有不達此義者,遂依其現見之果法上起諸斷見或起常見,或計其為無因而然,或計其為有因而然。計無因者,謂去來今宇宙一切參差之現象森羅環列,人生一切變化之休咎富貴貧賤,皆何由而然耶?曰:皆自然而然,非有因而然也;即莊子所謂「然乎然、不然乎不然」之計也。計有因者有二支:一計宇宙人生為神造的,一計宇宙人生為物集的。計為物集,中士則說為陰陽二氣、五行生剋;印度則說為地水火風,極微造色;西土則說為原子電子,物質物力;然彼所說皆謂物集則相顯,物散則相沒,人生宇宙所言一切之果相,莫不由物理之因果律所致也。計為神造,東土則計為天,西土則計為上帝;然彼等皆謂宇宙之所以有此森羅萬象,人生之所以有諸存亡休咎者,必有一獨尊萬能全知之天神主之宰之造之作之也;豈無而能然耶!何以故?以現見能活動之人之畜,不能如此故耳!不然者,則人畜等何以每不能遂其所樂欲而常為環境之苦所支配乎?故必有上帝也。合此二支與自然一派,又可約為二種邪見:一者斷見,二者常見。計常見者即神迷派,彼謂上帝既為吾人之主宰,萬能而全知,是以信之敬之念之禱之,當必賴之永生天堂,享快樂於無窮;若不信而忽之侮之慢之背之,自求永墮地獄,終偽撤但。常流於化外而莫之救藥。噫!此教此見,一梗於胸中,其最善者或幸能生天享一期之福報,但報盡則仍不免於六道輪迴,三途之痛苦;次之者則什九不免鬼道幽冥之苦矣。計斷見者,即自然迷派與物集迷派;蓋謂自然如是,本無因果,好醜固定,佛豈可致?遂順其貪瞋慢之流而不復求其解脫之力。又謂人由物集,物散人亡,人生無常,應即時行樂;苟得以滿吾貪瞋慢之狂壑者,雖五逆十惡亦何憚而不犯!雖殺盡天下人,亦何所顧忌而不為!苟不得遂吾之所欲為,悶悶一生,則無如自殺速死之為快耳!吁嗟乎!此見一印入腦中,其不長淪惡趣註冊地獄者鮮矣!噫!不明十二因緣之概相,別共業感之正理,則不落於常,即

別作者既別受,共感者必共得。別異之報果乃別異之惑業所致,共同之果報即共同之惑業所感。根與身為別異之正報,器世界即共同之依報;國家乃共別之業招集,世界即共共之業所陶成。生老病死,一期復一期別異之業果相續;成住壞空,一劫復一劫共同之業果不斷。諸有不達此義者,遂依其現見之果法上起諸斷見或起常見,或計其為無因而然,或計其為有因而然。計無因者,謂去來今宇宙一切參差之現象森羅環列,人生一切變化之休咎富貴貧賤,皆何由而然耶?曰:皆自然而然,非有因而然也;即莊子所謂「然乎然、不然乎不然」之計也。計有因者有二支:一計宇宙人生為神造的,一計宇宙人生為物集的。計為物集,中士則說為陰陽二氣、五行生剋;印度則說為地水火風,極微造色;西土則說為原子電子,物質物力;然彼所說皆謂物集則相顯,物散則相沒,人生宇宙所言一切之果相,莫不由物理之因果律所致也。計為神造,東土則計為天,西土則計為上帝;然彼等皆謂宇宙之所以有此森羅萬象,人生之所以有諸存亡休咎者,必有一獨尊萬能全知之天神主之宰之造之作之也;豈無而能然耶!何以故?以現見能活動之人之畜,不能如此故耳!不然者,則人畜等何以每不能遂其所樂欲而常為環境之苦所支配乎?故必有上帝也。合此二支與自然一派,又可約為二種邪見:一者斷見,二者常見。計常見者即神迷派,彼謂上帝既為吾人之主宰,萬能而全知,是以信之敬之念之禱之,當必賴之永生天堂,享快樂於無窮;若不信而忽之侮之慢之背之,自求永墮地獄,終偽撤但。常流於化外而莫之救藥。噫!此教此見,一梗於胸中,其最善者或幸能生天享一期之福報,但報盡則仍不免於六道輪迴,三途之痛苦;次之者則什九不免鬼道幽冥之苦矣。計斷見者,即自然迷派與物集迷派;蓋謂自然如是,本無因果,好醜固定,佛豈可致?遂順其貪瞋慢之流而不復求其解脫之力。又謂人由物集,物散人亡,人生無常,應即時行樂;苟得以滿吾貪瞋慢之狂壑者,雖五逆十惡亦何憚而不犯!雖殺盡天下人,亦何所顧忌而不為!苟不得遂吾之所欲為,悶悶一生,則無如自殺速死之為快耳!吁嗟乎!此見一印入腦中,其不長淪惡趣註冊地獄者鮮矣!噫!不明十二因緣之概相,別共業感之正理,則不落於常,即